10年前とくらべたら、今の日本では働くスタイルが多様化しましたよね。

会社に雇われている形だと

- 正社員

- 契約社員

- 派遣社員

- 嘱託、臨時、非常勤

- パート、アルバイト

などがあります。

また、今、どんどん増えている個人事業主、フリーランスでも

- 請負

- 準委任

と、大きくふたつに分かれています。

この文章を書いている2025年5月時点では、私の働き方は「準委任」

在宅での代行業も講師業も、教材販売もすべて準委任です。

これだけ細かく分かれている、ということには、もちろん大きな意味があります。

主なものとしては

- どこまで「管理」されるか?

- 法律上の保護対象

- 業務に対する責任の範囲

この3つだというのが、私の考えです。

さて、ここからが本題。

細かく分けることで労使双方にとってベストな雇用、および働き方を整える下地はあるのに、せっかくの枠組みを飛び出す人が多いな、と。

これが今回のテーマです。

雇用側に問題があるケース

雇用者(雇っている側ですね)がルールを破ることによる問題は、昔も今もあります。

分かりやすいところだと

- 長時間の残業、サビ残

- 有給取得の妨害

- パワハラ、マタハラといった「ハラ」系の嫌がらせ

とかがありますよね。

ただ、これらの問題については、労働者側が毅然として「No!」を突きつけることが可能です。

基本的に被雇用者は各種の法律によって、しっかり保護されています。

被雇用者であれば恩恵を受けられるはずなので、冷静になってしかるべき機関に相談することで解決へと向かうでしょう。

※昨今、話題の「退職代行」

私は「良い」とも「悪い」とも思っていません。

劣悪な労働環境から速やかに脱出する、という意味では存在意義はあるのでは?

ただ、すべてのケースが退職代行の利用に値するような感じはしませんね。

フリーランス側に問題があるケース

前置きが本当に長くて、すみません!

本題は実はここからです。

私が代行業を始めてから、15年ほど。

今の仕事に行き着くまでの期間もカウントするならば、20年近くになります。

割と長い期間、フリーランスの人たちを見てきたわけですが・・・

この5年ほどの間で、フリーランスと被雇用者の区別がついてない人が増えたなー

と、感じています。

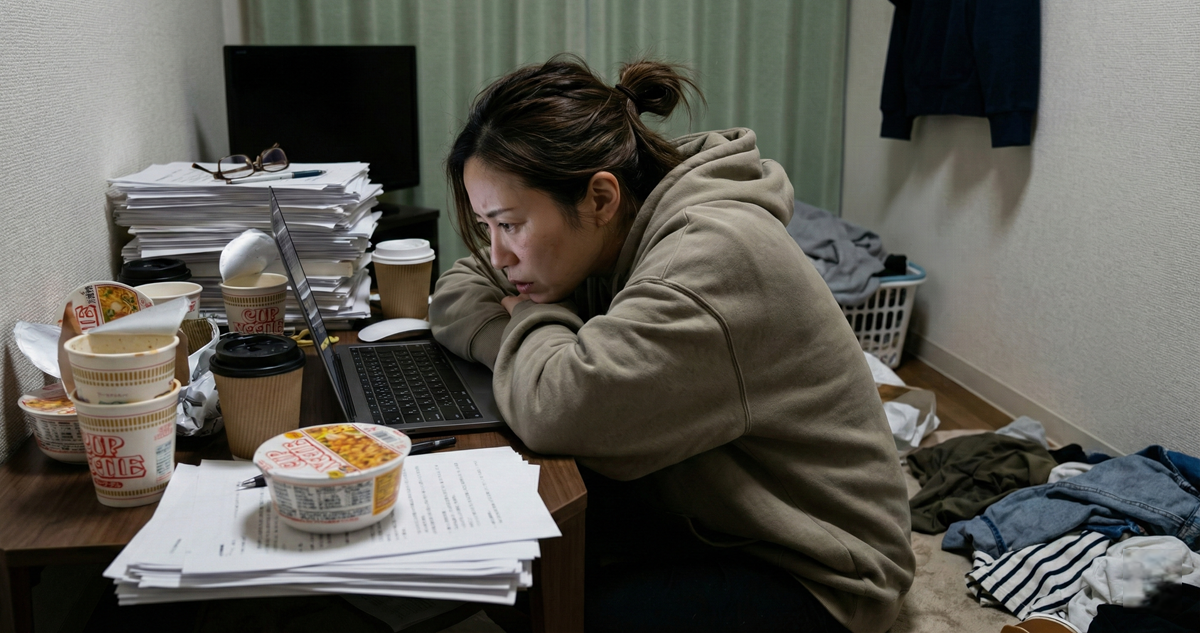

オンライン秘書のYさん。

クライアントからの信頼も厚く、日々のお仕事は充実しています。

でも、最近、何だかやる気が出ません。

「あーあ、今日も仕事なのか・・・」

その理由は、クライアントにありました。

Yさんとは業務委託契約を結んでいて、業務内容は秘書のはずなのに、事業の方向性の相談まで持ちかけるように!

契約の範囲を逸脱しているのに、Yさんは「頼まれたらやらなくちゃ!」と思うばかりで「これはおかしい。変だ」に気づけていません。

この後、Yさんはどうなるのでしょうか・・・

こちらもオンライン秘書のRさん。

業務過多でいつも行列ができている、大人気の秘書さんです。

実は以前に、Rさんからこんな相談を受けました。

「『9時からお仕事してほしい』が複数、かぶっているんです。」

「私はひとりしかいないから、どうしようもないのですが・・・」

このお悩みを聞いた私の回答は、たった一言。

「業務委託なので『いつ、業務にあたるか』の決定権はRさんにあります」

私の答えを聞いたRさんは、ビックリ!

「え?稼働時間帯はクライアントが決めるものとばかり思ってました」

被雇用者であれば、勤務時間は雇用者に決定権があります。

ですが、業務委託であれば、決定権は自分にあることを知らない人が多すぎですね。

「働くスタイル」別のルールは、きちんと知っておこう!

このように、業務委託を出す側と受ける側、お互いに「業務委託とは、こういう枠組みで仕事のやり取りをする」を認識できていないために、トラブルが多発しています。

正しいあり方、ルールをしっかり知っておかないと、「フリーランスって、ツライことばかり」になりかねません。

また、ヘタをすると発注側も「それ、違法ですよ」とフリーランス側からクレームが入る事態になるかもしれません。

この記事にたどり着いた方は、どちらかというとフリーランスとして誰かから仕事を受注するケースが多いかと思います。

そんなあなたにお伝えしたいのは

「フリーランス、業務委託という形について、きちんとした知識を持つべし」

あなたの身を守るのは、あなた自身なのですから。